Search

CATEGORIES

We found 1 book

We found 0 news items

We found 1 book

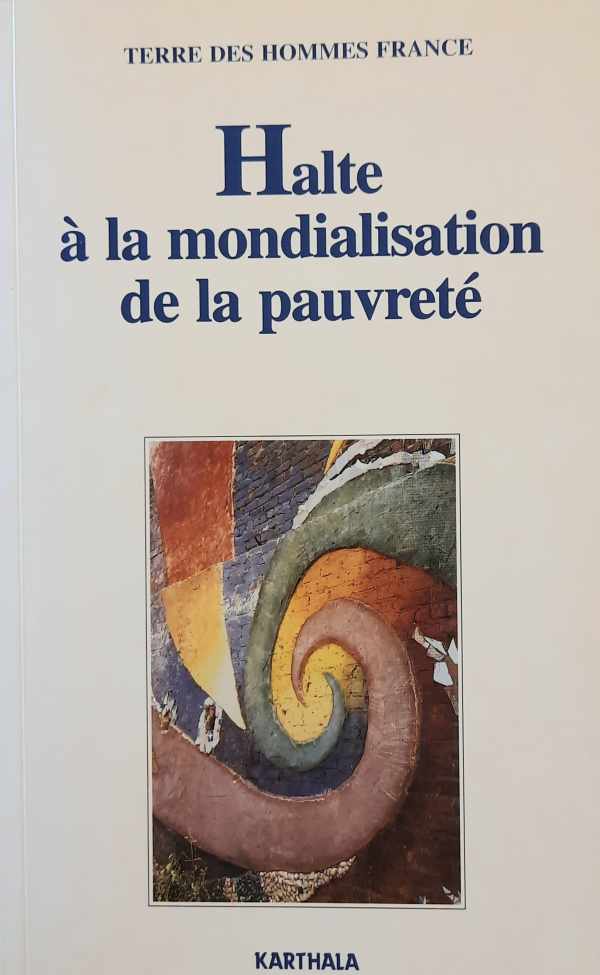

Broché, in-8, 396 pp.

Broché, in-8, 396 pp.A l'heure où nous approchons d'un nombre de six milliards d'habitants sur la planète, les inégalités dans la jouissance des droits sociaux, économiques et culturels, loin de se réduire, ne font qu'augmenter. L'utopie égalitariste du début du siècle ne s'est pas réalisée, et l'on assiste toujours à l'exploitation de l'homme par l'homme. Les véritables esclaves de notre époque sont tous ceux qui sont tenus à l'écart du savoir, du crédit et du contrôle de leur outil de travail. Récession, chômage et exclusion se conjuguent au Nord comme au Sud, sous des modes divers. Comment, alors, exercer sa citoyenneté lorsque les droits économiques et sociaux minima ne sont pas assurés ? Terre des Hommes a coordonné une réflexion autour de ces grands axes visant à établir un code des droits économiques, sociaux et culturels, à la fois universel et respectueux des différences, qui puisse régir les relations entre les hommes à l'échelle de notre monde.

We found 0 news items

Statuts du CCN:

Article premier. - En vue de continuer l'Oeuvre du Congrès Colonial National des 18 et 20 décembre 1920, conformément à la décision unanime de ce Congrès, il est institué un Comité Permanent du Congrès Colonial National (CPCCN)

Article 2. — Le CPCCN a pour but :

1° d'examiner les voeux émis par des membres du Congrès et d'en poursuivre éventuellement la réalisation;

2° d'étudier et de suivre les questions coloniales principalement au point de vue des solutions actuelles et pratiques qu'elles comportent ;

3° de susciter dans le domaine de l'initiative privée les entreprises et les oeuvres de nature à favoriser l'action civilisatrice dans la Colonie et l'essor économique colonial tant de la mère-patrie que du Congo Belge;

4° d'intéresser le monde industriel et commercial belge à l'entreprise coloniale;

5° de préparer et organiser périodiquement des Congrès Coloniaux Nationaux.

Article 4. - Le Comité se renouvelle par cooptation et se complète s'il y a lieu, sans pouvoir toutefois dépasser le nombre de 100 membres.(3)

CONGRESSEN:

I. 1920: Congrès colonial national 18, 19, 20 décembre 1920. Palais de la Nation. Compte rendu des séances. Bruxelles : Lesigne, 1921. MERS bezit deze verslagen niet.

II. 1924: MERS bezit de rapporten en de verslagen: 333 pp.

IIbis. 1925: Rapport 'La politique financière du Congo Belge' (Cooreman, Fortin, Max-Léo Gérard, Max Horn, Mahieu, Van de Ven, Louwers, Périer, Crokaert), ingeleid door Octave Louwers. MERS bezit het rapport en de verslagen: 155 pp. In de bijlagen een overzicht van de portefeuille van de kolonie waarin de portefeuille van de 'Fondation de Niederfüllbach' (gedeeltelijk) geïncorporeerd is en dit ingevolge de Conventie van 29 juni 1923.

IIter. 1926: MERS bezit Résumé des études du Comité Permanent du Congrès Colonial door Octave Louwers (99 pp.). Deze samenvatting is BELANGRIJK wegens een gewijzigd inzicht in de methoden van het kolonialisme.

III. 1930: MERS bezit de rapporten en de verslagen: 277 + 203 pp.

IV. 1935: MERS bezit de rapporten en de verslagen: 144 + 129 pp. (1)

V. 1940: MERS bezit de rapporten, niet de verslagen: 741 + ? pp. (2)

VI. 4 en 5 oktober 1947 (normaal had dit in 1945 moeten plaatsvinden)

VII. jaar voorlopig onbekend

VIII. jaar voorlopig onbekend

IX. 1953: MERS bezit de rapporten en de verslagen: 250 pp. in één band

X. 1954: MERS bezit de rapporten en de verslagen: 221 pp. in één band

XI. 1955: MERS bezit de rapporten en de verslagen: 221 pp. in één band

XII. 1956: MERS bezit de rapporten en de verslagen: 528 pp. in één band

XIII. 1958: MERS bezit de rapporten en de verslagen: 333 pp. in één band

Het is ons voorlopig onbekend of er congressen waren in 1959 en 1960.

(1) Anomalie: In 1935 droegen de stukken 'Congrès Colonial Belge'. Op dit congres waren er enkele tussenkomsten deels in het Nederlands.

(2) Het Congres vond plaats eind april 1940.(bron: IAI, 1948) Het is mogelijk dat de verslagen niet gepubliceerd werden wegens het uitbreken van de oorlog. Heyse schrijft hierover in 1949: 'Les travaux de ce Congrès n’ont pas été publiés et les rares tirés-à-part de quelques communications sont fort difficiles à réunir.' [Grandes lignes du Régime des terres du Congo belge

et du Ruanda-Urundi et leurs applications (1940-1946)] REF MERS 194906314578.

(3) Dit artikel wijst erop dat de 'think tank' voor en de 'decision makers' van de kolonie met niet meer dan 100 konden zijn. Dat stemt overeen met vaststellingen die Stengers en Vellut later hebben gedaan: wat er in Belgisch Congo diende te gebeuren werd beslist door een zeer kleine groep 'notabelen'.

les rapports et les comptes rendus

• consistent en des transferts du droit d’exploitation ou de contrôle des terres au moyen bail ou de la concession;

• couvrent des surfaces de 200 hectares ou plus;

• ont été initiées depuis l’année 2000;

• impliquent une conversion potentielle des terres (souvent de pâturages extensifs et de services écosystémiques vers un usage agricole);

• concernent les secteurs de l’agriculture et de la foresterie. Les opérations minières ne sont pas inclues.

L’objectif de ce profil pays est de présenter ces données sur les transferts foncier à grande échelle au niveau national à un large panel de parties prenantes, d’encourager les contributions et le partage de données afin d’améliorer de façon continue la Land Matrix. Les données utilisées pour ce profil ont été téléchargées sur Land Matrix le 05 Avril 2018.

Malgré le caractère "conséquent" de la citation, j'ai tenu pourtant à garder ce chapitre intact et complet car sa richesse et son contenu donne un éclairage très particulier, que je n'ai pas souvent rencontré, de la révolution Française dans son ensemble et une vue précise de l'agonie du château d'allassac.

Il me semble évident qu'une certaine forme de partialité concernant la période révolutionnaire se dégage de ce texte, même si les faits exposés semblent avoir été vérifiés et prouvés, il n'en reste pas moins que les actions décrites mettent surtout l'accent sur le vandalisme de la révolution, et laissent plus largement sous silence les motivations souvent justifiées de certains de sortir d'un régime que nous n'avons toutefois jamais vraiment quitté. N'ayant pas souvent sous les yeux la vision qua pu avoir l'auteur il m'a semblé interessant de la partager.

A plusieurs reprises lors de la lecture, l'auteur se livre à des analyses qui semblent pertinentes et il sait mettre en avant les arguments que nous utiliserions encore aujourd'hui. De même, une fois passé le vocabulaire tranchant qu'il utilise pour qualifier certains groupes on découvre une personnes avisée et clairvoyante sur la nature humaine.

Pour le reste, la description des biens et de l'histoire de leur disparition est une pure merveille de rédaction et de précision qu'il m'est difficile de couper. Jugez en par vous même :

La curée

Le plus important est fait; la famille de Lamase est en exil; ses grands biens sont privés de l'oeil du maître ; il s'agit maintenant de les priver du maître lui même, de les nationaliser, en un mot. Pour cet objet, il n'y a plus qu'à laisser le plan révolutionnaire se développer dans toute sa beauté. Ce plan est simple : les propriétaires dont la fortune est adjugée d'avance aux affiliés sont d'abord contraints de sortir de France ; on les empêchera ensuite d'y rentrer; on les punira de la confiscation pour être sortis ou pour n'être pas rentrés, et le tour sera joué.

L'Assemblée Constituante accomplit en deux ans la première partie du programme. Elle provoque le désordre, elle encourage l'émeute, l'assassinat et le pillage; elle renverse les lois et coutumes établies depuis des siècles; elle anéantit les parlements et les anciennes juridictions indépendantes; elle les remplace par des tribunaux dont les juges sont à la nomination du pouvoir politique, par conséquent à sa dévotion. Toutes les institutions garantissant la vie et les propriétés des sujets du roi sont supprimées en théorie quand cette assemblée de malheur passe la main à la Législative, au mois d'octobre 1791. Les bons citoyens ne peuvent plus se faire aucune illusion. Le roi, avili et sans force, est incapable de les protéger; plus de cent mille familles vont chercher à l'étranger le minimum de protection auquel a droit tout homme civilisé.

Il ne faut qu'un an à la Législative pour exécuter la deuxième partie du programme, pour ouvrir l'ère des injustices les plus criantes, des scélératesses les plus effrontées.

Quand elle aura terminé son oeuvre, toutes les victimes désignées seront solidement ligotées; la Convention et le Directoire n'auront plus qu'à frapper dans le tas, les yeux fermés. Il ne sera même plus nécessaire de disposer de tribunaux dociles pour priver les citoyens de leur liberté, de leur fortune, au besoin de leur tête. Celle-ci sera parfois à la discrétion des geôliers qui s'amuseront à massacrer vingt-cinq ou trente mille prisonniers dans les premiers jours de septembre 1792; les survivants, on les laissera mourir de faim au fond des geôles puantes, ou on les guillotinera. Le résultat sera le même. Ni les uns ni les autres ne viendront réclamer leurs biens, et c'est le seul point essentiel.

J'ai dit que la Législative avait rétabli la loi de confiscation et aboli le droit naturel d'aller et de venir dont les Français avaient toujours joui.

L'acte d'émigration ayant passé « crime » digne de mort et de confiscation, l'heure avait sonné en Limousin de faire main basse sur le patrimoine du plus incontestablement riche et du plus bienfaisant seigneur de la contrée. Dès le mois de septembre 1792, mon bisaïeul fût inscrit sur la liste des émigrés. De quel droit ? Ses bourreaux ignoraient le lieu de sa retraite et ils ne firent aucune démarche pour la découvrir. M. de Lamase vivait à l'écart; dès que les jours devinrent très sombres, il avait pris un correspondant à Strasbourg, et toutes les lettres qu'il fit parvenir de sa retraite à ses compatriotes sont datées de cette ville alors française. Les prescripteurs devaient présumer qu'il n'avait pas franchi la frontière .

En l'inscrivant, sans plus ample informé, sur les tablettes de l'émigration, les administrateurs du district d'Uzerche, préjugeant le « crime » sans le constater, commettaient une première forfaiture. Je la signale ici pour mémoire, le chapitre suivant devant établir que le « coupable » ne fut jamais émigré, au sens que les lois homicides de l'époque attachaient à ce mot.

Les scellés furent apposés sur ses meubles et ses biens-fonds placés sous séquestre. C'était la première formalité de la dispersion aux quatre vents d'une fortune acquise par dix générations, au prix de mille efforts d'intelligence et d'économie.

Deux des frères de Jean de Lamase et un de ses fils, qui tous trois étaient restés dans leur province ou y étaient revenus, essayèrent d'obvier aux effets désastreux de cette mesure préparatoire en opposant à son exécution des moyens dilatoires, soit en revendiquant leur légitime sur les héritages, soit en se faisant nommer séquestres de quelques domaines, soit encore en rachetant aux enchères les meubles auxquels ils étaient particulièrement attachés.

Pauvres moyens ! Au jeu de l'intrigue les honnêtes gens en lutte avec les malfaiteurs ont toutes chances de succomber, car il est écrit depuis trois mille ans que « les enfants des ténèbres sont mieux avisés que les enfants de lumière dans la conduite des affaires temporelles ».

On le fit bien voir à ces infortunés. Les persécutions qu'ils endurèrent sur place furent parfois plus amères que celles de l'exil. Ils furent aussi bien et aussi complètement volés que le chef de famille... et bernés, par-dessus le marché ; ce qui est plus humiliant que d'être assassiné.

Quand on voulut mettre en vente les immeubles séquestrés, aucun acquéreur sérieux ne se présenta, tout d'abord.

C'était au commencement de 1793. Les fermiers seuls auraient eu l'audace de s'approprier les terres qu'ils avaient le cynisme de faire valoir, pour le compte de la nation; mais comme ils ne croyaient point à la durée de l'orgie; comme, d'autre part, ils ne payaient au département qu'un prix de fermage dérisoire, ils préféraient de beaucoup profiter de l'aubaine pour épuiser les champs et les vignes, en tirer le plus possible de revenus annuels et mettre ces revenus, convertis en numéraire, à l'abri des retours de la fortune.

Les paysans, les vrais, ceux qui mangent leur pain à la sueur de leur front, éprouvaient une horreur invincible à se souiller d'un vol perpétré à la face du soleil.

Leur conscience était restée et reste encore foncièrement respectueuse de la propriété d'autrui. Il existait, sur la question, un précédent qui leur fait trop d'honneur pour que je m'abstienne de le raconter ici où il trouve naturellement sa place.

Vers le commencement du seizième siècle, un Pérusse des Cars avait consumé sa fortune en fondations d'hôpitaux et d'autres bonne oeuvres. Afin de subvenir aux besoins de ses onéreuses créations, il avait hypothéqué la part de patrimoine que la loi lui interdisait formellement d'aliéner, sous n'importe quelle forme.

Ses dettes étaient donc nulles légalement ; mais le pieux seigneur n'entendait point rendre des créanciers confiants victimes de libéralités exagérées. En un testament admirable de piété et d'honneur il rendit compte à ses enfants de la situation, les suppliant, en vue du repos de son âme, de tenir pour bons et valables les engagements prohibés qu'il avait pris.

Ceux-ci cherchèrent à se conformer à ses désirs, mais ils rencontrèrent, pour l'exécution, une résistance opiniâtre dans la volonté des créanciers qui ne voulaient pas être payés et dans le refus des habitants d'acheter les terres qui servaient de gages aux créances. De guerre lasse, les des Cars abandonnèrent les domaines engagés, purement et simplement.

L'un de ceux-ci consistait en une vaste prairie attenant au fief de Roffignac. Pendant cent ans et plus cette prairie resta close comme lieu sacré, tabou. La cloture tomba enfin d'elle-même et l'enclos devint, par la force de l'habitude, bien communal où chacun menait, à son gré, paître son bétail ; c'était, plutôt qu'un bien communal, une prairie nullius. Elle a traversé même la révolution dans ces conditions, et ce n'est qu'après 1860 qu'elle a trouvé un acquéreur, lequel a déposé le prix d'achat dans la caisse municipale.

Si les vrais paysans persistaient dans leur aversion du bien d'autrui, les autres, les petits bourgeois des environs et les passe-paysans, pour qui la révolution semblait avoir été faite, témoignaient encore de la méfiance.

Les propriétés de mon arrière-grand-père étaient d'ailleurs offertes en bloc, et j'ai pu me convaincre qu'à cette époque, il en avait été de même dans presque toute la France.

En refusant de morceler les latifundia, la république montrait ainsi qu'elle entendait ne rien faire pour le menu peuple et qu'elle désirait simplement présider à la substitution de riches par d'autres riches... Mais allez faire comprendre cette claire vérité aux malheureux enivrés des mots sonores de Liberté et d'Egalité !...

En attendant que la Convention autorisât le morcellement, d'abord en gros lots, puis en lots minuscules, on s'attaqua aux divers mobiliers qui garnissaient les châteaux ou les simples maisons de l'exilé.

Je ne m'occuperai que du mobilier de Roffignac et de celui d'Uzerche.

L'invasion de Roffignac, le 25 janvier 1790, par les émeutiers et les gardes nationaux de Brive, complices du désordre et du pillage, avait considérablement détérioré les richesses amoncelées dans l'antique demeure. Les procès-verbaux officiels, rédigés quelques jours après l'événement, ne parlent que de placards éventrés, d'étoffes lacérées, de barriques de vin et d'eau-de-vie défoncées, de glaces brisées, et sont muets d'ailleurs sur le nombre et la nature des meubles emportés, quoiqu'il fût notoire que chacun des envahisseurs en eût pris à sa convenance, sans être le moins du monde inquiété !

Les chaumières des environs et aussi nombre de maisons bourgeoises s'étaient largement approvisionnées de lits, de couvertures, de draps, de serviettes, de fauteuils, de chaises, de tableaux de prix et de miniatures représentant de petits amours devant lesquels les femmes des voleurs s'agenouillaient pieusement, les prenant pour des Enfants Jésus.

Cependant la conscience des paysans se tourmente facilement ; elle est plus craintive que celle des messieurs ; la peur d'un retour offensif de la justice humaine les talonnait. Ils se défirent, moyennant quelques sous, des objets de valeur qu'ils étaient d'ailleurs incapables d'apprécier.

Les beaux meubles ne tardèrent pas à orner les logis bourgeois de la contrée ; ce fut bientôt un luxe à la mode, parmi les familles comme il faut et inclinées dans le sens de la révolution, de se faire honneur d'objets artistiques ayant appartenu bien authentiquement au château de Roffignac.

Cette mode n'est pas tout à fait éteinte au bout d'un siècle révolu.

Je sais un grand prêtre du droit, aujourd'hui mort, forcé de son vivant, — fait unique dans les annales de son Ordre — de vendre sa charge pour y avoir exécuté des tours de sa façon, qui s'est rendu acquéreur, au prix de 400 francs, d'une vaste armoire armoriée et sculptée, laquelle vaut vingt fois plus, au cours actuel des meubles anciens. Mais un de ses parents pauvres la détenait, et il a saisi l'occasion de faire la bonne affaire, à ses dépens et aux miens. Car ce meuble m'appartient toujours, il n'y a pas de révolution qui tienne.

Si je m'étais avisé pourtant de la réclamer à ce ruffian, il m'aurait répondu certainement que « possession vaut titre. »

Nous verrons bien !

Quoique découronné de ses pièces les plus belles et les plus apparentes, le mobilier de Roffignac, où l'utile était mêlé au somptueux, avait de quoi satisfaire encore bien des cupidités et bien des curiosités.

L'administration républicaine en jugea ainsi, espérant que les amateurs se présenteraient aussi nombreux que les acquéreurs des biens-fonds se faisaient rares. Voler un meuble ne semble pas, en effet, aussi coupable ni surtout aussi accusateur que voler un champ. Le meuble se détruit à l'usage, et quand il est usé il n'en est plus question ; un champ reste, au contraire, et le blé qu'il produit chaque année reproche son crime au larron, et ceci à perpétuité.

Le calcul était juste. On commença par le mobilier d'Uzerche. Celui-ci était intact ou semblait intact, car je dirai tout à l'heure ce qu'il y manquait d'essentiel.

Il fut divisé en huit cent soixante lots, sauf légères erreurs dans mes additions,car j'ai la nomenclature sous les yeux et je tiens à être précis. Ces huit cent soixante lots furent adjugés pour la somme totale de 7.083 livres 8 sols 3 deniers.

Cette vente, présidée par le citoyen Roume,semble avoir été effectuée en un seul encan, le 25 mars 1793, ce qui montre à quel point on avait hâte d'en finir avec cette opération véreuse.

Les prix s'en ressentirent. Les acheteurs payant en assignats, et les assignats étant tombés déjà à ce moment à 50 p. 100 de leur valeur nominale, il convient de fixer à 3.500 francs environ la somme réellement perçue par le Trésor.

Quant à l'estimation véritable de tous ces objets, dont la possession allait embellir et empoisonner tant de maisons, on s'en fera une idée quand j'aurai noté que deux fauteuils en bon état et recouverts de velours d'Utrecht furent vendus 8 livres en assignats; et une excellente bergère 10 livres de la même monnaie.

En évaluant à 50.000 francs le prix marchand de notre mobilier meublant d'Uzerche, je crois rester au-dessous de la vérité.

Que de noms on relève dans cette longue liste d'acheteurs, qui seraient étonnés de s'y voir couchés tout vifs ! Mais il me plaît d'être discret.

Il est d'ailleurs probable, qu'un certain nombre d'entre eux, obligés de donner des gages de civisme, avaient, en s'appropriant certains objets, la bonne intention de les rendre plus tard au légitime possesseur et même de s'en faire accroire à ses yeux, au cas où la contre-révolution eût été victorieuse et où M. de Lamase serait revenu en maître.

Mais voilà ! Le contraire s'est produit et l'enfer est pavé de bonnes intentions. Presque tous ces enchérisseurs ont pensé que ce qui est bon à prendre est bon à garder... et ils ont tout gardé! Peut-être en est-il encore, parmi leurs descendants, qui se couchent dans nos draps et s'essuient avec nos serviettes, tant, dans les anciennes maisons, le linge était abondant et de qualité durable.

Je ne connais, dans l'espèce, que deux cas de restitution.

En 1837, un de mes grands-oncles, accablé par l'âge, désira mourir sinon dans le lit, du moins dans le fac-similé du lit à baldaquin où il était né. Il connaissait le paroissien qui, moyennant 17 livres 10 sols, se l'était approprié et, depuis un demi-siècle, y étendait tous les soirs ses membres maintenant engourdis par la vieillesse.

Mon oncle lui demanda par lettre de permettre à son ébéniste d'en prendre le dessin et la mesure. Le bonhomme, qui était devenu dévot, non par crainte de dieu mais par peur du diable, répondit en envoyant l'objet et ses accessoires, regrettant que tout cela ne fût plus très neuf. J'ajoute qu'il restituait un vieux lit, mais qu'il retenait une terre importante qui n'avait pas vieilli.

En 1910, un pauvre artisan d'Uzerche l'a imité, en rendant spontanément un papier de famille; c'est un diplôme de l'Université de Bordeaux, concernant un de mes ancêtres; ce parchemin n'a aucune valeur, même à mes yeux; le geste ayant été honnête, je tiens à le noter.

L'opération de la vente d'Uzerche s'étant effectuée sans trop de scandale, on procéda à celle de Roffignac, mais celle-ci fut singulièrement plus longue et ne dura pas moins de dix décadis consécutifs.

La valeur en était beaucoup plus importante, tellement importante que le citoyen Lavergne, commissaire du district de Brive, vint s'installer au château pour y diriger l'encan et y vivre grassement aux frais de la princesse, assisté des citoyens Chicou et Deyzat.

Commencées le 1er septembre, les enchères ne furent terminées qu'en décembre et produisirent un total d'environ 50.000 livres en assignats, équivalant à un peu plus de 25.000 en numéraire, ce qui porte la valeur marchande aux alentours de 300.000.

Et une bonne partie de la marchandise avait été abîmée par le passage des barbares.

Les réflexions suggérées par les opérations effectuées à Uzerche s'imposent au sujet de celles d'Allassac. J'userai d'une égale discrétion en ce qui concerne les noms des profiteurs d'occasion, évidemment plus nombreux... cinq ou six cents ! Je ne me permettrai qu'une observation au point de vue de l'art.

Mon arrière-grand-père, jaloux de moderniser Roffignac et de lui imprimer le cachet de distinction alors à la mode, avait orné l'escalier d'honneur d'une rampe magnifique en fer forgé. Ce chef-d'oeuvre était calqué exactement sur la rampe du palais ducal de Nancy qui passait pour une merveille de ferronnerie et qui est réputée de nos jours encore pour une chose remarquable. Les brutes officielles la cassèrent en vingt et un morceaux et la subdivisèrent en autant de lots qu'achetèrent vingt et une autres brutes sans épithète.

Qu'ont-ils fait de ces lots ? Quelques-uns sans doute portèrent les leurs au forgeron qui dut les transformer en instruments aratoires. Mais j'en soupçonne d'autres, déjà messieurs quoique sans-culottes, de les avoir gardés jusqu'à des temps plus calmes pour les revendre à bénéfice, car la belle orfèvrerie de fer a toujours été prisée des connaisseurs.

Je ne dois pas terminer ce rappel de la venté nationale de nos mobiliers sans faire une constatation d'ordre général, car elle s'applique à toutes les rapines du même genre, sur toute la surface du territoire de la république.

Dans les inventaires interminables qui défilent sous mes yeux, je vois bien aligner des lits, des draps, du linge, des fauteuils, des canapés, des chaises, des pots de chambre, des balais, des bahuts, des bois de bibliothèques, des ustensiles de ménage et de cuisine, etc., etc.; je ne vois jamais figurer de bijoux, d'argenterie, de tableaux et de livres précieux. Et Dieu sait si mon arrière-grand-père était fourni de ces objets de luxe, aussi bien d'ailleurs que la plupart des châtelains, des bourgeois et même des campagnards aisés de son temps ! Rien que son argenterie de table représentait une fortune. Et cependant on ne met en vente ni un seul couvert ni un seul plat d'argent. Tout cela est évanoui. L'invasion bestiale des émeutiers de Roffignac a mutilé et brisé des meubles qui se voient, des pendules, des glaces, laissant intacts l'or et l'argent rangés dans des coffres qu'ils ont négligé d'éventrer. Mais à l'invasion des rustres en blouse et en sabots ont succédé plusieurs invasions de gens bien mis et bien chaussés, qui, sous prétexte d'apposition de scellés ou de formalités d'inventaires, ont clandestinement pénétré dans les riches demeures, fracturant les serrures et emportant le solide; tout ce qui, sous un volume médiocre, représente la forte somme réalisable à toute heure et dont personne ne s'avise de demander compte. Ils laissent les miettes du festin au menu peuple, fabriquent ainsi des milliers de complices et, grossissent la responsabilité de ces complices, dans le but de les déterminer à persister à jamais dans l'hérésie révolutionnaire ; ils se dissimulent dans l'ombre et s'emparent de l'or et de l'argent, sûrs que la possession de ces métaux les mettra à l'abri des réclamations futures; car l'argent ni l'or ne portent avec eux la marque du possesseur légitime, ou, s'ils la portent, il est facile de l'effacer.

Ce phénomène, encore une fois, s'est produit partout, d'abord secrètement, puis ouvertement, à la face du soleil. Les grands guillotineurs forcent les détenteurs de numéraire et d'orfèvrerie à les déposer, sans reçu, entre leurs mains. Ils volent les calices et les ciboires des églises, brûlent les chapes sacerdotales pour en extraire les fils précieux.

Fouché, après son proconsulat de Nevers, entasse les produits métalliques de ses exploits dans quatre fourgons qu'il expédie tranquillement vers sa maison de Paris. Lequinio fait faire des perquisitions domiciliaires à Rochefort et remplit trois tonnes d'écus de six livres, qui constituent ses petits profits. On verra plus loin qu'on allait jusqu'à fouiller dans les poches pour en extraire la monnaie.

Cette raréfaction de l'or et de l'argent, opérée par les chefs de la révolution et à leur avantage exclusif, produisait fatalement la disette, laquelle occasionnait les accaparements du blé et, finalement, déterminait la banqueroute. Ces trois dénouements, faciles à prévoir, devaient être trois nouvelles sources de lucre pour les bandits. Ils les escomptaient, et ce calcul odieux n'est pas un des côtés les moins intéressants de la philosophie révolutionnaire.

La France, on ne saurait trop insister sur cette vérité, possédait cinq milliards de métaux d'échange en 1789, beaucoup plus proportionnellement qu'aujourd'hui, étant donnés les besoins décuplés du commerce. La moitié de ce trésor national était monnayée; l'autre était convertie en objets d'art. Cette joaillerie était la réserve de la France, car, dans un besoin pressant de l'Etat, ses détenteurs n'hésitaient jamais à la porter au trésor public pour y être traduite en numéraire.

La révolution n'avait pas sévi trois ans qu'il ne circulait plus en France une seule pièce d'or et d'argent, et qu'on ne mangeait plus que dans des assiettes de faïence avec des fourchettes de fer.

Les divers hôtels des Monnaies, autrefois et depuis si actifs, tombèrent en sommeil comme les Loges. C'est à peine s'il a été frappé, de 1790 à 1801, pour quinze millions de numéraire jaune et blanc. La frappe du billon, dont la valeur intrinsèque est insignifiante, fut seule intarissable, comme l'impression des assignats.

Où avaient donc passé ces cinq milliards ? Evidemment dans les poches des chefs de la conspiration.

Aussitôt l'ordre matériel rétabli et la Banque de France instituée, on vit s'engouffrer dans ce réservoir national tous les métaux précieux naguère introuvables. Après les avoir liquidés les fripons éprouvaient le besoin de les solidifier à nouveau ("Sarepta dicitur Gallia, ubi metallis rapiendis et liquandis" Exégèse rabbinique de la Bible). Si, de 1790 à 1802, la Monnaie n'a fabriqué que quinze millions de pièces métalliques, elle en a jeté en circulation pour plus de quatre milliards dans les dix années qui suivent.

Il semble bien que voler soit le propre de l'homme, presque autant que forniquer. Il faut une grande vertu naturelle et beaucoup de religion pour résister à la tentation de pratiquer ces deux vices, quand le diable les présente dénués de danger et abrités contre la honte.

En 1793 vertu et religion étaient également bafouées.

Quand les gens demi-honnêtes eurent compris qu'on pouvait, en prenant quelques précautions légales, s'approprier le mobilier d'autrui, sans éprouver de trop cuisants remords et sans être montrés au doigt par le voisin aussi peu innocent qu'eux-mêmes, ils estimèrent que la prise de possession des maisons et des terres du prochain ne tirerait pas beaucoup plus à conséquence.

Il se présenta donc des acquéreurs pour concourir aux adjudications des biens-fonds.

On avait vite renoncé à former des lots considérables auxquels seuls auraient pu prétendre les gros bonnets du pays, du moins ceux qui ne refusaient point de se déshonorer mais prétendaient y mettre des formes.

Il convenait donc de laisser les paysans s'engager les premiers dans cette opération malhonnête. Ils en auraient la honte et, plus tard, on s'arrangerait pour racheter leurs petites parcelles, d'autant plus aisément que les cahiers des charges contenaient une clause de rescission de vente en cas de non-paiement dans les délais stipulés. En outre, il fallait payer comptant le premier dixième de l'adjudication; c'était un moyen de vider à fond les bas de laine des cultivateurs et de « liquider » tous les métaux de France, jusqu'au dernier louis, jusqu'au dernier écu de six livres, conformément au programme.

D'ailleurs, le conventionnel Cambon, le receleur en chef de tous les biens volés, criait misère. Les biens, dits nationaux, étaient les gages des assignats et les assignats baissaient, baissaient toujours.

La Convention ordonna alors de diviser les latifundia en plusieurs lots, de vendre chaque parcelle à n'importe quel prix et d'accorder aux acheteurs de grandes facilités de paiement.

En ce qui concerne les domaines de mon arrière-grand-père, les administrateurs de la Corrèze décidèrent qu'il serait politique de commencer par la mise en vente d'une vaste prairie qui s'étendait au pied de sa maison patrimoniale d'Uzerche, et qui, par sa situation en contre-bas des anciens remparts, était d'une fécondité rare. Constamment arrosée par la Vézère et engraissée par les eaux de la ville, elle excitait la convoitise des sans-culottes peu délicats.

La prairie, d'une contenance de 24.800 toises carrées d'après l'inventaire officiel, c'est-à dire de dix hectares environ, fut divisée en huit lots.

Sept furent vendus le 19 ventôse de l'an II, ce qui correspond au 9 mars 1794.

Oh ! par cher. Cette propriété, qui vaut certainement aujourd'hui plus de 100.000 fr. en bloc, pouvait être évaluée à cette époque 60.000 livres. Elle fut cédée aux amateurs pour le prix de 15.925 fr.

Un peu plus du quart, dira-t-on. Il est donc exagéré de prétendre que les biens nationaux ont perdu sur le marché 95 p. 100 de leur valeur.

Attendez ! Le prix de 15.925 francs existe bien sur le papier officiel, mais la somme effectivement versée au Trésor fut réduite au chiffre plus modeste de 1.218 fr. 55. La dépréciation réelle subie par notre prairie d'Uzerche fut donc de 98 p. 100.

Par quel miracle d'opération mathématique et de rouerie fiscale en est-on arrivé à ce résultat fantastique ?

Oh ! bien simple. Les acquéreurs avaient la faculté de se libérer en assignats reçus à leur taux nominal, et ils en usaient avec d'autant plus d'enthousiasme que l'assignat était déjà tombé au commencement de 1794 à 40 p. 100 de sa valeur fiduciaire ; mais ils avaient aussi le droit d'anticiper les payements fixés à dix échéances annuelles, toutes égales.

Ils en usèrent de même ; cependant ce ne fut point par excès de zèle.

Je prends comme exemple l'individu qui se rendit adjudicataire du lot n° 1 au prix officiel de 2.400 francs. Le jour de l'enchère il versa deux cent quarante livres en assignats, soit quatre-vingt-dix francs convertis en numéraire. L'année suivante, cent francs d'assignats ne valaient plus que vingt francs. Il donna encore deux cent quarante livres, soit cinquante francs en numéraire. Au commencement de 1796, la troisième année de l'acquisition, un vent de ruine soufflait sur toute la France. On achetait couramment mille livres en assignats avec un louis d'or authentique ou avec quatre écus de six livres.

Tous les acheteurs du pré Lamase jugèrent le moment favorable pour anticiper les payements. Ils acquittèrent huit annuités d'avance. L'adjudicataire du premier lot paya donc les 1.920 francs qu'il devait encore en monnaie de singe, je veux dire avec huit ou dix écus de six livres, en sorte que sa nouvelle propriété, si elle lui coûta son honneur et peut-être le salut de son âme, ne l'appauvrit que de 161 fr. 55, pas même la valeur de la moitié d'une récolte de foin.

Cette spéculation était à la portée de toutes les intelligences. Parmi les soixante-dix à quatre-vingts voleurs de nos immeubles je n'en ai remarqué qu'un seul n'ayant pas su profiter de l'occasion. C'était un sot qui paya cher sa sottise. En effet, vers la fin de 1796, les grands chefs de la révolution, ayant jugé que la vaste escroquerie des assignats avait procuré le maximum de profit qu'ils pouvaient raisonnablement en attendre, décrétèrent leur première banqueroute. Disqualifiant eux-mêmes les quarante-sept milliards de petits papiers revêtus de leurs signatures, ils décidèrent que ceux-ci ne seraient plus reçus, à aucun taux, dans aucune caisse publique. Il fallut payer en numéraire et bon nombre d'acheteurs de biens nationaux en étant démunis furent déchus de leur acquisition. Le vol leur coûta au lieu de leur rapporter, et beaucoup de paysans apprirent à leurs dépens qu'il en cuit parfois de s'acoquiner avec les fripons des villes.

Les bourgeois et les gentilshommes dévoyés attendaient ce moment-là pour reprendre, à meilleur marché encore qu'en 1793 et 94, les parcelles qu'on avait abandonnées aux miséreux et arrondir les gros lots dont ils étaient déjà nantis. Ce mouvement tournant et enveloppant leur fut facilité par le gouvernement du Directoire qui décida dès lors qu'on ne mettrait plus les biens nationaux aux enchères mais qu'on les céderait de gré à gré.

On peut imaginer la nouvelle gabegie à laquelle donna lieu cette mesure.

Voici pourquoi les latifundia, qu'on ne voulait plus souffrir aux mains des nobles, se reconstituèrent entre les griffes des clercs d'huissiers, hommes de loi, secrétaires de mairie, magisters de villages, prêtres défroqués et autres espèces qui composèrent l'immense majorité des gros acheteurs, et dont quelques-uns ont fait souche d'honnêtes gens, défenseurs du trône, de l'autel, surtout partisans irréductibles du principe sacro-saint de la propriété. Leurs descendants croiraient manquer à toutes les traditions de la chevalerie s'ils n'ornaient point leurs noms de la particule, s'ils ne le flanquaient point même parfois d'un titre ronflant.

Cette note historique et philosophique m'a éloigné un peu du sujet principal du chapitre. Aussi bien, dois-je supposer que les digressions de cette nature offrent un intérêt plus général que la nomenclature un peu sèche des biens ravis, alors même que j'imprimerais tout vifs les noms des personnages qui ne rougirent pas de s'enrichir de ces dépouilles, noms qui sont au bout de ma plume mais qui n'en sortiront pas encore. Il me suffit, pour l'instant, de troubler leurs héritiers dans une possession... moralement irrégulière.

Je me suis étendu assez longuement sur la vente de la prairie d'Uzerche, afin de mettre à nu les procédés de liquidation de l'époque révolutionnaire, et pour expliquer pourquoi l'immense vol des biens nationaux ne constitua finalement qu'une opération financière des plus médiocres. Cinq cent quarante millions seulement sont tombés dans les poches du détrousseur en chef, Cambon, et l'on estime à vingt-cinq milliards la valeur marchande des propriétés qui furent confisquées, soit huit milliards au clergé tant régulier que séculier, quinze milliards aux émigrés et deux milliards aux décapités. Cela fait à peine du 3 p. 100, moins que les brocanteurs louches ne donnent aux cambrioleurs et moins que les banqueroutiers frauduleux qui se respectent, après fortune faite, n'attribuent à leurs clients.

Il semble d'ailleurs que ce soit un prix fait. Le milliard des congrégations, je l'ai dit dans la préface, ne produit que trente millions, soit 3 p. 100 de l'estimation, et les prolétaires septuagénaires n'en tirent pas plus de profit que les pauvres de 93 n'ont tiré de revenant-bon de la spoliation des nobles et des prêtres. C'est le métier des déshérités de la fortune d'être toujours dupes.

Si le pré Lamase n'a procuré que 1.218 fr. 55 net au Trésor, la belle terre de Roffignac a rapporté moins encore proportionnellement. En 1789, elle était estimée un million environ. Sa valeur s'est beaucoup accrue depuis, tant à cause de la bonification de la culture qu'en raison de l'exploitation d'ardoisières d'un excellent rapport (Ces ardoisières sont exploitées par une société en actions, en sorte qu'un nombre notable de mes compatriotes se partagent nos trésors souterrains. On trouve parmi les actionnaires, non seulement la quantité mais parfois aussi la qualité, je veux dire certains noms qu'on aimerait autant ne pas rencontrer sur la liste). Jusqu'en 1796 c'est à peine si l'on en avait détaché quelques lambeaux, achetés par des paysans ambitieux d'agrandir le champ dont ils étaient riverains. En 1795 on divisa le bloc en quatre lots qui furent acquis par trois petits bourgeois d'Allassac et un ancien valet de chambre du château. Celui-ci consacra à l'accomplissement de sa mauvaise action les économies de ses gages; ce qui constitua un placement avantageux, car ses descendants vivent encore sur la terre plantureuse acquise ainsi par l'ancêtre, en bons rentiers, craignant Dieu et les gendarmes. Je respecte leur quiétude en ne les nommant pas. Par charité je tais aussi le nom de ses trois camarades qui expièrent, de leur vivant, par des fins lamentables, leur faute jugée par Dieu impardonnable en ce monde.

Les quatre gros lots et les petits furent adjugés au prix global de 252.000 livres, payées sur-le-champ ou en deux termes, avec des assignats valant un louis les mille livres, — mettons deux pour faire bonne mesure — ce qui ramène la somme versée au Trésor au maximum de dix ou douze mille livres — un peu plus de 1 p. 100.

La terre de Vignols fut divisée en neuf lots. L'un d'eux fut généreusement abandonné à mon grand-père qui, n'ayant pas émigré, avait droit au quart des biens de son père, c'est-à-dire au septième du quart, puisqu'il ne représentait qu'un septième de la descendance. Mais on lui rogna quand même ce vingt-huitième de portion. Après ventilation, il n'obtint qu'une maison d'habitation et une quinzaine d'hectares de prés, terres, bois et vignes. Il dut s'en contenter, car il y allait de la vie de protester, et j'ignore s'il ne fut pas même contraint de dire merci! Coûte que coûte, il importait de sauver du naufrage universel ce lopin de l'héritage des Maulmont, l'illustre famille qui a eu l'honneur de donner deux papes à l'Église, Clément VI et Grégoire XI.

Les terres possédées sur le territoire de la ville d'Uzerche, y compris la prairie Lamase, furent adjugées au prix total de 262.000 livres, qui rapportèrent à Cambon dans les trente mille francs ; ce qui fait presque du 9 p. 100 sur l'adjudication; mais pour obtenir la valeur réelle il faut, comme dans les autres cas, multiplier 262.000 par 4.

Dans la commune de Vigeois, huit cents hectares environ, subdivisés en vingt-cinq ou vingt-six domaines et constituant cinq seigneuries, Roupeyroux, Haute et Basse-Mase, Charliac, Charliaguet et La Nauche évitèrent le morcellement à l'infini. Il semble que chacune de ces propriétés ait été adjugée à un seul enchérisseur, et les prix atteints furent relativement élevés. C'est ainsi qu'on paya la Haute-Mase 31.000 livres et la Basse-Mase 32.000. La Nauche fut adjugée à un métayer, nommé Lacroix, qui emprunta à un usurier l'argent qu'il jugeait utile à la faisance-valoir. Au bout de deux ans le prêteur le fit exproprier, et Lacroix, sans ressources, se fit bandit et coupeur de routes, estimant ce métier plus honorable que celui de voleur de biens. Les gendarmes le massacrèrent dans un chemin creux, en 1799, au cours d'une de ses expéditions nocturnes. Un des domaines de Charliac fut laissé à mon grand-père, soit disant pour compléter, avec les quinze hectares de Vignols, la part de sa légitime.

Le reste de la propriété de Charliac fut morcelé, mais les divers acquéreurs subirent, plus ou moins, la fâcheuse destinée de Lacroix. Leurs premiers successeurs ne furent pas plus heureux. Quand les drames parurent oubliés, un spéculateur patient fit masse de tous les morceaux et en constitua, en les joignant à la terre et au château de la Nauche, une des plus belles propriétés du pays.

Le Roupeyroux fut adjugé à un ancien huissier, le nommé B..., celui-là même qui a rendu en 1837 le lit à baldaquin. Il l'a transmis à ses enfants et c'est maintenant son petit-gendre qui l'occupe, quand il n'occupe pas au tribunal.

Le domaine de Fleyniat à Lagraulière fut adjugé au prix officiel de 25.000 livres. Les beaux et nombreux domaines de Perpezac-le-Blanc, de Perpezac-le-Noir, d'Orgnac, de Voutezac, du Lonzac, etc., furent vendus à des aigrefins dont j'ai la liste (Un des acquéreurs, sans le sou, se porta adjudicataire d'un domaine pour le prix de 30.000 livres. II courut à sa nouvelle propriété, en détacha une paire de boeufs et s'empressa de les vendre à la foire voisine au prix de 40.000 livres en assignats. Il en donna 30.000 au fisc, et avec le reste acheta deux veaux. Je défie bien les apologistes les plus déterminés de la révolution de démontrer qu'une propriété constituée de cette façon repose sur des bases inébranlables.).

Je me dispense de la divulguer; mais j'exprime un regret cuisant en songeant à la perte de la terre de Montéruc, au demeurant d'assez mince valeur. Elle nous venait des Roffignac qui la tenaient eux-mêmes, par suite de trois alliances consécutives, du cardinal Aubert de Montéruc, neveu du pape Pierre Aubert des Monts, connu dans l'histoire sous le nom d'Innocent VI (1352-1362) (Si Montéruc n'avait pas grande importance, en tant que terre régie par le seigneur, elle en avait une inappréciable par le nombre des redevances auxquelles étaient astreints les habitants du pays. Je n'ai pas compté moins de trois cents de ces tributaires, payant qui une géline, qui une douzaine d'oeufs, ou une gerbe de blé ou une gerle de vin, etc. Ces redevances ou servitudes provenaient de ventes régulières ou de donations à titre légèrement onéreux; elles servaient à maintenir un lien très ténu mais indéchirable entre le maître primitif et les familles de ses anciens tenanciers ; c'était un rappel de propriété. En détruisant tous ces titres dans la fatale nuit du 4 août, l'Assemblée Constituante a donc commis un attentat contre le bien d'autrui, premier crime qui a facilité les autres.).

Avant de clore ce chapitre des spoliations, il est juste de consacrer quelques pages à la destinée du château de Roffignac, dont les conjurés du Bas-Limousin ne pouvaient considérer l'aspect majestueux sans qu'une basse envie ne pénétrât leurs âmes cupides et n'échauffât la haine qu'ils avaient vouée au châtelain.

Aucun cependant n'avait osé l'acheter pour s'y prélasser en maître. Même aux heures de complet bouleversement et de travestissement de toutes les conditions sociales, les usurpateurs les plus osés reculent devant certains ridicules.

En sus des quatre gros lots du bloc domanial, il existait une réserve assez importante entourant la demeure seigneuriale. L'administration de l'enregistrement l'avait affermée à un sans-culotte qui était, en même temps, un sans-soutane, car c'était un prêtre défroqué (J'ai longtemps cru que ce malheureux était le curé d'Allassac, mais des renseignements plus précis m'ont appris qu'il était curé d'une paroisse voisine où nous avions aussi des biens. Le scandale reste d'ailleurs le même.).

Cet apostat y faisait bombance tandis qu'une affreuse disette sévissait sur toute la contrée, et il s'efforçait de donner tous les jours des gages de plus en plus irrécusables de son sans-culottisme. Les novices du crime ont toujours peur de n'y être point enfoncés assez profondément pour étouffer leur conscience et pour donner aux professionnels des preuves suffisantes de leur sincérité. Ce double sentiment explique pourquoi les plus forcenés terroristes furent généralement des prêtres ou des ex-dévots.

Le spectre du vieil exilé, dont il dévorait audacieusement les revenus, hantait ses rêves. Il lui aurait volontiers fait couper le cou, mais la victime était hors de portée. Ne pouvant lui prendre la tête, il résolut de s'en prendre à son château et de détruire ainsi une demeure de gens de bien.

La démolition de Roffignac ne pouvait rien rapporter à personne. Le peuple criait la faim : on lui offrait des pierres. Il paraît que le système a du bon puisqu'il réussit encore quelquefois.

Quand l'ex-curé proposa à la municipalité de la commune d'Allassac de découronner le château, celle-ci fut choquée qu'il prît une initiative aussi radicale. L'apostat menaça alors les officiers municipaux de porter contre eux une accusation de modérantisme. Epouvantés, ils le supplièrent de faire du moins les choses régulièrement, de présenter une requête officielle sur laquelle ils prendraient une délibération conforme à ses désirs. Le déprêtrisé s'exécuta, mais comme c'était un prévoyant de l'avenir le texte de sa pétition a totalement disparu.

Il reste pourtant les procès-verbaux des actes officiels auxquels donna lieu ce document.

C'est d'abord le récit des événements qui provoquèrent la première réunion du conseil municipal d'Allassac :

La pétition avait été transmise par l'intermédiaire de deux jacobins de la commune et renvoyée à une commission; mais sans attendre que la municipalité eût statué sur sa demande, l'apostat avait ameuté deux fois le peuple, et le peuple avait menacé de procéder sans autorisation à la démolition. On l'avait calmé en le « pérorant », et en promettant d'envoyer sur-le-champ deux commissaires à Brive, chargés de solliciter des administrateurs du district, « seuls investis du pouvoir d'ordonner la destruction d'un bien national, la permission d'abattre Roffignac ».

Manifestement, les officiers municipaux ne cherchaient qu'à gagner du temps. Mais ils n'avaient pas eu la main heureuse dans le choix des commissaires expédiés au district de Brive. L'un de ceux-ci, fesse-mathieu de la localité, était capable de marcher sur le cadavre de son père pour parvenir à faire parler de lui.

Les bruits les plus sinistres couraient sur l'autre, tout jeune homme, étranger au pays. Il y était apparu depuis six mois à peine, amené de très loin par un marchand roulier qui, le sachant réfractaire à la conscription, l'avait caché dans le chenil de sa carriole pour le dérober aux recherches des gendarmes. On assurait que, levantin d'origine et conduit en France par un officier de marine qui l'avait fait instruire, il avait livré son libérateur au bourreau. Audacieux et bavard intarissable, il n'avait pas tardé à prendre la tête des sans-culottes du pays, et les honnêtes gens le redoutaient.

La municipalité d'Allassac lui avait donné, ainsi qu'à son collègue, l'instruction secrète de rapporter à tout prix un arrêté du district de Brive prescrivant de surseoir indéfiniment à la démolition du château.

Par la lecture de l'arrêté qui suit on va voir comment les deux drôles s'étaient acquittés de cette mission de confiance.

Je passe sur les préliminaires, rappelant la pétition du mauvais prêtre R...

"L'administration du district, n'entendant pas contrarier la voix du peuple pour la démolition du cy-devant château de Roffignac, déclare recommander à la loyauté du peuple de la Commune d'Allassac la conservation du mobilier et des denrées, tant en vins qu'en grains, qui sont dans les bâtiments de ce cy-devant château, dont le peuple serait responsable tant collectivement qu'individuellement, en cas de dilapidation ou dégradation; sous la même responsabilité, de pourvoir à la sûreté des dits objets, soit par le moyen des scellés sur les portes des bâtiments qui les contiennent, s'ils ne doivent pas être démolis, soit par le déplacement, s'il y a lieu, après en avoir préalablement constaté les quantités et qualités par un procès-verbal énumératif régulièrement fait, avec recommandation expresse à la dite municipalité de prendre toutes les autres mesures de précaution que sa prudence lui suggérera suivant les circonstances, pour la conservation des dits objets.

Fait au conseil d'administration du district de Brive, le 1er germinal, an II, de la Rép. fr., une et indivisible.

Suivent cinq signatures."

Il n'y avait plus qu'à s'exécuter et, dès le lendemain, la municipalité d'Allassac faisait procéder à la nomenclature du mobilier restant encore dans le château.

Cet inventaire n'offre point par lui-même grand intérêt ; il témoigne seulement de l'inquiétude des malheureux obligés de le dresser et des précautions qu'ils prennent pour accroître, le plus possible, le nombre des responsables. Neuf signatures, en effet, sont apposées au bas de ce long document, et l'une d'elles a même été, ultérieurement, grattée frénétiquement. A ces neuf noms sont ajoutés ceux de douze commissaires désignés pour surveiller les travaux de la démolition et prendre garde que les matériaux ne soient point détériorés. Tout le long du papier, ces infortunés officiers municipaux protestent qu'ils agissent ainsi à leur corps défendant.

La destruction méthodique dura quatorze jours, du 4 au 18 germinal de l'an II. La population, que les citoyens R... et X... avaient représentée comme désireuse d'accomplir au plus vite cet acte de vandalisme, fit preuve, au contraire, d'une remarquable tiédeur, et il fallut menacer les paysans poulies forcer à coopérer à l'enlèvement gratuit et obligatoire de pierres qui ne serviraient plus à rien. Beaucoup se demandaient si c'était pour aboutir à pareil résultat qu'on avait supprimé la corvée avec tant de fracas (la corvée avait été abolie en Limousin par Turgot, dès 1761 ; elle le fut également pour toute la France en 1789, non seulement la corvée seigneuriale mais encore la corvée publique, autrement dite « prestation ». Elle fut rétablie le 20 prairial an II, sous le nom de réquisition, et dans les conditions les plus abusives, puisque les citoyens furent contraints de travailler les uns pour les autres, sous peine de déportation).

Les tyranneaux des départements trouvèrent moyen d'exaspérer encore l'arbitraire de la Convention. J'ai sous les yeux une circulaire des administrateurs d'Uzerche adressée par eux à tous les maires du district en leur transmettant le décret du 20 prairial. A la peine de déportation édictée par la Convention contre les ouvriers agricoles qui se déroberaient à l'obligation de la corvée, ils substituent, de leur propre autorité, la menace de la guillotine, et ce n'était point un vain épouvantail ; le men-

Enfin la partie du château condamnée à mort était tombée le 18 germinal, comme le constate une pièce officielle datée de ce jour et revêtue de la signature du maire et de deux de ses officiers municipaux. Le défroqué requis de signer également s'y refusa avec énergie. Ce n'était pas seulement un misérable, c'était un roué. On ne peut rien invoquer contre une signature authentique, mais on peut toujours nier avoir participé à un acte criminel quand la culpabilité ne laisse pas de témoignages décisifs.

Toujours harcelé par l'esprit de prudence, il ne voulait pas se rendre acquéreur des restes du château et des jardins, quoiqu'on lui offrit le tout à vil prix. Cependant; il fallait que le décret des Loges fût exécuté. Mes parents, quoi qu'il advînt, ne devaient pas rentrer en maîtres dans leur vieille demeure, même en ruinés, et c'est pour cette raison — rien que pour cette raison — qu'on les fit languir dix-huit mois à Paris.

Un petit bourgeois d'Allassac se laissa tenter, en 1802, par l'esprit de Spéculation.

Il morcela les terrains aplanis par la démolition de germinal, an II, ainsi que les beaux jardins escarpés qui grimpaient jusqu'au mur d'enceinte de là petite ville. On a construit sur ces emplacements des masures, maintenant lamentables de vétusté;

Le corps du château, en dépit de son émasculation vandalique, gardait encore belle apparence avec sa tour carrée centrale décapitée, abritant à droite et à gauche deux corps de logis.

N'en pouvant rien tirer et n'osant l'habiter de peur d'être l'objet des moqueries de ses concitoyens, le premier spéculateur le céda à un second.

Celui-ci emprunta de l'argent à un homme qui avait le plus grand intérêt moral à faire disparaître les derniers témoins muets de ses hypocrisies d'antan.

Cet homme n'eut garde de faire exproprier son débiteur, mais il avait assez d'influence sur le conseil municipal pour le déterminer à acheter le monument, sous le prétexte de bâtir une maison d'école. Le marché fut conclu. Le créancier commença naturellement par se rembourser avec les deniers publics; puis Roffignac fut rasé et la maison d'école, telle qu'on la voit encore aujourd'hui, a été construite sur les fondements du château.

En l'édifiant on avait évité, par motif d'économie, de défoncer les caves voûtées qui témoignaient toujours de l'importance et de la solidité des antiques constructions.

En 1897, la municipalité d'Allassac, composée d'ailleurs de braves gens, gênée par ces voûtes pour ses opérations de voirie, en décréta l'effondrement ainsi que la suppression d'une porte gothique, dernier reste des fortifications de la petite ville.

...etiam periere ruinae.

Il n'y a plus rien !... rien de ce Roffignac qui fut, suivant les traditions les mieux accréditées, le berceau du christianisme dans les Gaules; qui aurait abrité saint Martial; qui, sûrement, a donné l'hospitalité au pape Innocent VI, à quatre rois de France, au duc d'Anjou, vainqueur de Jarnac et de Moncontour, à Henri IV, au duc de Bouillon et à son illustre fils, le maréchal de Turenne, à nombre d'autres personnages éminents;... qui avait étendu, à travers les siècles, son ombre bienfaisante sur toute la contrée.

Il existe encore à Allassac une grosse tour ronde ayant toujours dépendu du fief seigneurial. Edifiée par Pépin le Bref, lors de ses guerres contre les aquitains, elle est d'une allure imposante et constitue un beau joyau pour son propriétaire, — sans utilité pratique d'ailleurs.

Elle n'avait pas été vendue et, depuis 1814 jusqu'en 1846 environ, mon grand-père et ses frères avaient exigé de la ville d'Allassac un fermage de deux francs, établissant leur droit de propriété et interrompant la prescription. A cette dernière date, le maire du lieu, sous couleur d'ardente amitié, confia à mon père, avec des tremblements dans la voix, qu'il aurait la douleur de lui faire un procès au nom de la commune, s'il ne renonçait pas à sa rente de quarante sous. Mon père, qui n'était pas processif, céda.

Je fais mention de cette tour parce que les voyageurs la remarquent dans le trajet du chemin de fer de Paris à Toulouse, dominant la plaine, et parce que je ne dois rien oublier de nos revendications.

On l'avait rendue à mon arrière-grand-père, après le décret d'amnistie de 1802, mais il n'en pouvait rien faire.

On lui avait aussi rendu sa maison d'Uzerche, mais dans quel état ?

Diminuée des trois quarts comme son château de Roffignac. Pendant la période jacobine, l'administration d'Uzerche avait, elle aussi, pris un arrêté prescrivant de la démolir sous prétexte qu'elle affectait les allures d'une forteresse et qu'elle flanquait la porte « Pradel », ce qui constituait évidemment une double injure à la liberté.

Ce qu'on voit maintenant de notre vieille demeure ne représente pas même l'ombre de son aspect d'autrefois, quand elle était rapprochée du mur d'enceinte, ornée de tours à ses quatre angles, entourée de murs et de fossés, rendant l'accès de la ville presque impraticable à l'ennemi.

Il est extrêmement probable qu'elle avait été bâtie par mon premier ancêtre limousin, Géraud ; son style architectural est indiscutablement du quinzième siècle, comme on peut s'en assurer par la photographie publiée ci-contre, qui reproduit une gravure ancienne conservée à la mairie d'Uzerche.

La partie de la maison laissée debout, et servant autrefois de communs, avait été convertie en prison où l'on entassa, sous la Terreur, les femmes suspectes du district, et Dieu sait si elles étaient nombreuses !

C'est à cause de cette particularité qu'elle n'avait pas été mise en vente et qu'elle fit retour à son légitime possesseur, mais aussi nue qu'au jour lointain où le maître « ès-art maconnerie » l'avait livrée à son premier propriétaire.

Impossible en 1802 d'acheter des meubles, faute d'argent; donc, impossible de l'habiter.

Mes parents furent réduits à accepter l'hospitalité de l'un de leurs proches.

Ces deux vieillards, qui avaient été les rois de leur pays, rois par l'opulence et la dignité de leur vie, rentrèrent chez eux dénués des ressources les plus élémentaires. La révolution les avait contraints à cette détresse, parce qu'ils auraient commis le crime d'émigration, inexistant en droit pur et rayé expressément du code au mois de septembre 1791.

Le plus étrange, c'est que ce crime, même entendu et interprété dans le sens le plus révolutionnaire, mon arrière-grand-père ne l'a jamais commis.

Titre : Le Pillage des biens nationaux. Une Famille française sous la Révolution

Auteur : Pradel de Lamase, Paul de (1849-1936)

Éditeur : Perrin (Paris)

Date d'édition : 1912

Né en 1913 et mort en 2008 en Martinique, Aimé Césaire fut poète, dramaturge et homme politique. Anticolonialiste résolu, il a notamment élaboré, avec Léopold Sédar Senghor, la notion de « négritude ». Son ouvre littéraire est aujourd'hui mondialement reconnue et saluée.

5e série, no 13, p. 249-251

1926

La vente des biens nationaux en Belgique

Malgré son intérêt primordial pour l’histoire économique et sociale de la période contemporaine, la vente des biens nationaux n’a pas encore été étudiée en Belgique de façon scientifique. Seuls les historiens locaux lui ont consacré quelque attention. On ne possède donc sur elle que des données fragmentaires et éparpillées. Il serait grand temps de la soumettre à une enquête approfondie et méthodique.

Le fait que les Archives de l’État ne renferment pas les archives administratives postérieurement à la conquête française constitue un obstacle considérable à l’entreprise d’une enquête de ce genre. Les papiers et les registres concernant les ventes se trouvent, en effet, confiés aux gouvernements provinciaux, qui ne possèdent pas, en général, le personnel nécessaire à leur inventaire et à leur communication aux travailleurs. Depuis ces derniers temps cependant quelques gouverneurs ont pris l’initiative heureuse de les verser aux dépôts de l’État, et il faut espérer que leur exemple se généralisera.

Je tiens à faire observer en passant que les documents relatifs à la vente des biens nationaux devraient attirer l’attention des médiévistes. Les précisions qu’ils fournissent sur l’étendue et la répartition des biens ecclésiastiques sont de nature à faciliter singulièrement les recherches relatives à l’organisation domaniale des abbayes et des établissements religieux, sur laquelle les actes du Moyen-âge ne nous donnent en général que des renseignements qu’il est difficile de réduire en chiffres. La confection rapide et la belle tenue des registres font d’autant plus honneur aux agents français qui les ont dressés, que les municipalités du pays mettaient une mauvaise volonté, bien compréhensible, à leur fournir les renseignements demandés.

Ma communication n’a d’autre but que d’attirer l’attention sur une question trop négligée. Je me hâte de dire que je me suis borné à jeter un coup d’œil rapide sur une très petite partie des sources. Amené à m’occuper des ventes lors de la rédaction du tome VI de mon Histoire de Belgique, actuellement sous presse, force m’a donc été, vu l’absence de tous travaux antérieurs, de prendre directement contact avec les documents. La plupart de ceux que j’ai vus concernent le département de l’Escaut, c’est-à-dire la province actuelle de la Flandre orientale. Encore ne les ai-je pas soumis, faute de temps, à une investigation exhaustive. Je n’apporte donc ici qu’une simple impression qui peut-être serait très différente de ce qu’elle est, si j’avais pu consulter des actes plus nombreux et concernant une région plus étendue.

Un fait à relever tout d’abord, c’est la date assez tardive des ventes en Belgique. Elles ne commencent qu’à la fin de 1796, c’est-à-dire après la promulgation, dans les neuf départements réunis, de la loi supprimant les corporations religieuses et autres. Il est vrai qu’il y a eu des ventes dès 1794, mais elles ne s’appliquent, à ce moment, qu’aux biens possédés en Belgique par des établissements ecclésiastiques ou par des émigrés de nationalité française.

Les biens d’origine belge vendus depuis 1796 sont presque exclusivement des biens ecclésiastiques ou, suivant l’expression populaire, des « biens noirs ». On trouve seulement, à côté d’eux, quelques bâtiments et quelques pièces de terre de minime importance ayant appartenu à des corporations de métiers, à des chambres de rhétorique, à des confréries civiles, ou au gouvernement autrichien. Les actes que j’ai vus ne mentionnent pas, ou mentionnent à peine des biens d’émigrés. Ceci se comprend quand on constate que l’émigration proprement dite n’a pas existé en Belgique. Les nobles et les propriétaires qui avaient quitté le pays en 1794 sont presque tous rentrés de très bonne heure. Pratiquement donc, le transfert de capital mobilier produit par les ventes n’a porté que sur les domaines de l’Église, c’est-à-dire sur environ un quart de l’étendue du territoire.

Au début, les acheteurs sont surtout d’anciens moines utilisant les bons qu’ils ont reçus du gouvernement républicain au moment de leur sécularisation, à l’acquisition des terres, que la plupart d’entre eux se proposent de restituer plus tard. On trouve ensuite des notaires ou des hommes d’affaires agissant comme intermédiaires pour des clients anonymes, et enfin des spéculateurs étrangers : la compagnie Paulée, de Paris, des gens du département du Nord, des Suisses de Genève, de Berne, de Lausanne, des habitants d’Amsterdam, etc. Les paysans paraissent s’être abstenus complètement. La cause de cette abstention doit être cherchée sans contredit dans les scrupules religieux qui les empêchèrent de s’approprier des terres dont la confiscation leur apparaissait comme une monstrueuse impiété. L’ascendant que le clergé exerçait sur eux explique suffisamment leur abstention. Elle ne peut guère provenir de leur incapacité d’acheter, car, dans les premiers temps au moins, les ventes se firent à vil prix et tout porte à croire que la population rurale, enrichie par la vente des denrées après la crise économique terrible qui avait suivi la bataille de Fleurus, possédait des économies assez abondantes. La signature du Concordat diminua certainement la réprobation des paysans. Mais alors, il était trop tard pour pouvoir encore acquérir à des conditions avantageuses et lutter à armes égales avec la bourgeoisie.

C’est à celle-ci que les ventes ont surtout profité. Si, au commencement, elle paraît encore assez défiante, elle ne tarda pas à s’enhardir. L’appât était trop tentant pour qu’on y pût longtemps résister. Il fallait surtout éviter le scandale. On y réussissait en achetant par personne interposée, ou par « command ».

À partir du coup d’État de brumaire, la confiance plus grande dans la stabilité du régime augmente la hardiesse et le nombre des amateurs. Des industriels, comme L. Banwens à Gand et bien d’autres se font adjuger des bâtiments conventuels qu’ils transforment en ateliers.

Ce sont naturellement les partisans du nouveau régime qui ont ouvert la voie. Il suffit de parcourir les registres d’adjudication pour y relever les noms de ces « ralliés » : présidents et juges de tribunaux, juges de paix, maires, notaires, membres des Conseils généraux ou des Conseils d’arrondissement. Des conservateurs, des ci-devant, des nobles se laissent entraîner. La phrase de M. G. Lefebvre (Les paysans du Nord pendant la Révolution, p. 489) est aussi vraie pour la Belgique que pour la France : « Quand on peut suivre la destinée de quelques familles d’acquéreurs ou les transferts successifs d’un domaine, ce n’est pas toujours des amis de la Révolution que l’on rencontre chemin faisant ». Quant aux acheteurs campagnards, dont le nombre s’accroît, ce ne sont pas en règle générale des paysans, mais des membres de ce que l’on pourrait appeler la bourgeoisie rurale : brasseurs, meuniers, notables de village.

Autant que je puisse en juger, l’aliénation des domaines nationaux paraît donc avoir tourné en Belgique au profit de la classe possédante. Elle n’a guère augmenté la petite propriété ; elle a surtout dilaté la grande et rendu les riches plus riches qu’ils n’étaient. Des mains du clergé, le sol a passé surtout aux détenteurs du capital. Parmi ceux-ci, d’ailleurs, les « nouveaux riches » semblent en avoir recueilli beaucoup plus que les anciens propriétaires de la noblesse et de la bourgeoisie, de sorte que la grande opération dont on espérait l’égalisation des fortunes a servi surtout à affermir le crédit et à augmenter les ressources des capitalistes au moment même où, vers l’année 1800, le pays prend son essor industriel.

Elle a servi aussi, du point de vue politique, à consolider le régime nouveau introduit par la conquête française. Les acheteurs de biens nationaux, voyant en lui la garantie de leurs acquisitions, en ont été les plus fermes appuis. Il est même piquant de constater qu’après 1815, dans le Royaume des Pays-Bas, c’est parmi eux que la politique anti-cléricale du roi Guillaume recrutera ses partisans les plus convaincus.

Hoofdstuk I - Van den rechtstoestand van den Belgischen Congo.

Art. 1 - Het Belgische Congoland heeft eene persoonlijkheid, onderscheiden van die van het moederland.

Het wordt door afzonderlijke wetten beheerscht.

Het actief en het passief van België en het actief en het passief der Kolonie blijven gescheiden.

Bijgevolg blijft de dienst der Congoleesche rente uitsluitend ten laste van de Kolonie, tenzij eene wet er anders over beslist.

Bron: Officieel Jaarboek 1960

CHARTE COLONIALE DU 18 OCTOBRE 1908

LOI SUR LE GOUVERNEMENT DU CONGO BELGE

(Modifiée et complétée par les lois des 29 mars 1911;5 mars 1912; 9 décembre 1912 ; l'Arrêté-loi du 14 novembre 1916; Lois des 10 août 1912; 12 août 1923;15 avril 1924; 3 août 1924;26 novembre 1926;18 mai 1929;22 juillet 1931; 27 juin 1935; L'Arrêté-loi du 19 mai 1942; loi du 13 juin 1951 et loi du 11 juillet 1951).

CHAPITRE 1er

DE LA SITUATION JURID

LES CONSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO ii

Les missionnaires chrétiens, les savants, les explorateurs, leurs escortes et avoirs et collections

sont l'objet d'une protection spéciale.

6. (Loi du 5 mars 1912). Il est institué une commission permanente chargée de veiller sur tout le territoire

de la colonie à la protection des indigènes et à l'amélioration de leurs conditions morales et matérielles

d'existence.

Le Roi fixe le nombre des membres de la commission; il en arrête le règlement organique.

La commission est présidée par le procureur général près le tribunal d'appel de la capitale. Les

autres membres sont nommés par le Roi parmi les premiers résidants sur le territoire de la colonie qui par la

nature de leurs fonctions ou occupations, paraissent spécialement qualifiés pour accomplir cette mission

protectrice. La commission nomme son secrétaire dans son sein.

Elle se réunit au moins une fois chaque année; son président la convoque.

(Loi du 5 mars 1912). " Le Roi peut diviser la commission en sous-commissions, dont il arrête le règlement

organique.

Dans tous les cas, la commission adresse au Roi un rapport collectif sur les mesures à prendre en

faveur des indigènes. Ce rapport est publié.

Les membres de la commission dénoncent, même individuellement, aux officiers du ministère

public, les abus et les illégalités dont seraient victimes les indigènes.

CHAPITRE III

DE L'EXERCICE DES POUVOIRS

7. La loi intervient souverainement en toute matière. Le Roi exerce le pouvoir législatif par voie de

décrets, sauf quant aux objets qui sont réglés par la loi.

Toute loi a pour effet, dès sa publication, d'abroger de plein droit les dispositions des décrets qui

lui sont contraires.

Les cours et les tribunaux n'appliquent les décrets qu'autant qu'ils ne sont pas contraires aux lois.

8. Le pouvoir exécutif appartient au Roi. Il est exercé par voie de règlements et d'arrêtés.

Les cours et les tribunaux n'appliquent les règlements et les arrêtés qu'autant qu'ils sont conformes

aux lois et aux décrets.

Aucun règlement ou arrêté n'est obligatoire qu'après avoir été publié.

9. Aucun acte du Roi ne peut avoir d'effet s'il n'est contresigné par un ministre, qui par cela s'en rend

responsable.

Sont également soumises à cette formalité les dépenses faites au moyen du fonds spécial de 50

millions de francs dont le montant est attribué au Roi et à ses successeurs par l'article 4, alinéas 3 et 4, de

l'acte additionnel du 5 mars 1908.

Les annuités fixées par cet acte additionnel sont affectées par le Roi, dans les propositions

énumérées dans l'alinéa 5 de l'article 4 du même acte.

10. (Loi du 12 août 1923). "Aucune taxe douanière, aucun impôt, ni aucune exemption d'impôt ne peuvent

être établis que par un acte législatif.

Les nouveaux décrets et ordonnances législatives qui les ont établis sont annexés en copie à

l'exposé des motifs du premier projet de budget colonial qui sera soumis aux Chambres législatives".

Le Gouverneur Général et les fonctionnaires ou agents de l'Administration coloniale dûment

autorisés par lui peuvent même en dehors des cas prévus par décret, accorder aux indigènes des exemptions

temporaires d'impôt.

Le produit des douanes et impôts est exclusivement réservés aux besoins de la colonie.

11. Les monnaies d'or et d'argent ayant cours en Belgique ont cours aux mêmes conditions dans la colonie.

Un arrêté royal fixera la date à laquelle les monnaies d'argent frappées par l'Etat Indépendant du

Congo n'auront plus cours et ne seront plus échangées par la trésorerie coloniale.

Le bénéfice qui pourra résulter de la frappe des monnaies belges nécessaires à la colonie sera

attribué au budget colonial.

Il est loisible au Roi de frapper des monnaies de billon spéciales pour la colonie; ces monnaies

n'ont pas cours en Belgique.

12. (Loi du 12 août 1923). " Le budget des recettes et des dépenses de la colonie est arrêté chaque année

par la loi. Toutefois, la loi budgétaire peut attribuer au budget une durée de deux ans".

Si les Chambres n'ont pas voté le budget cinq jours avant l'ouverture de l'exercice, le Roi arrête les

recettes, et de trois en trois mois jusqu'à la décision des Chambres, ouvre au Ministère des Colonies les

crédits provisoires nécessaires.

iii

Le Roi, ou, dans la colonie, le Gouverneur Général ordonne les virements et, en cas de besoins

urgents, les dépenses supplémentaires nécessaires.

Dans les trois mois, le Ministère des colonies transmet une expédition de l'arrêté royal ou de

l'ordonnance aux Chambres et dépose un projet de loi d'approbation.

13. Le compte général de la colonie est arrêté par la loi après la vérification de la Cour des Comptes.

La Cour examine si aucun article des dépenses du budget n'a été dépassé et si les virements et les

dépenses supplémentaires ont été approuvés par la loi.

La Cour des Comptes se fait délivrer par le ministère des colonies tous états, pièces comptables, et

donner tous renseignements et éclaircissements nécessaires au contrôle de la recette et de la dépense des

deniers.

Le compte général de la colonie est communiqué aux Chambres avec les observations de la Cour

des comptes.

14. La colonie ne peut emprunter, garantir le capital ou les intérêts d'un emprunt, exécuter les travaux sur

ressources extraordinaires que si une loi l’y autorise.

(Loi du 22 juillet 1931). « Toutefois, si le service du Trésor colonial l'exige, le Roi peut, sans autorisation

préalable, créer ou renouveler des bons du trésor portant intérêt et payables à une échéance qui ne dépassera

pas cinq ans.

Les bons du trésor en circulation ne pourront excéder 70 millions de francs et leur produit ne

pourra être affecté qu'au paiement de dépenses régulièrement votées".

15. (Arrêté-loi du 19 mai 1942). " Les cessions et concessions sont réglées par les règles suivantes :

1. Toute concession de chemin de fer ou de mines est consentie par décret.

Toutefois, aux conditions générales établies par décret le Gouverneur Général peut accorder des concessions

de mines de 800 hectares au plus.

2. Les cessions et, pour quelque durée que ce soit, les concessions de biens domaniaux, sont

consenties ou autorisées par décret

a) si les biens situés hors du périmètre des circonscriptions déclarées urbaines par le Gouverneur Général

ont une superficie de plus de 500 hectares et sont cédées ou concédées à titre onéreux aux conditions

générales et suivant le tarif prévu par les règlements sur la vente et la location des terres;

b) si les biens, dans tous les autres cas, ont une superficie de plus de 10 hectares.

3. Toutefois, aux conditions générales établies par décret, le Gouverneur Général peut céder ou

concéder gratuitement des terres situées hors du périmètre desdites circonscriptions et à concurrence de 700

hectares, si elles sont destinées à la culture, l'élevage ou l'exploitation forestière, ou à concurrence de 5

hectares si elles n'ont pas cette destination.

4. Aux conditions générales établies par décret et sous réserve dans chaque cas, d'une approbation par

le Roi, le Gouverneur Général peut céder ou concéder gratuitement aux associations scientifiques,

philanthropiques ou religieuses et aux établissements d'utilité publique reconnus conformément à la

législation, des terres situées dans le périmètre desdites circonscriptions, à concurrence de 10 hectares et des

terres, situées hors de ce périmètre à concurrence de 200 hectares.

5. Sont déposés, avec toutes les pièces justificatives, pendant trente jours de session, sur les bureaux

des deux Chambres, tous projets de décret portant ;

a) concession de chemin de fer, mines ou alluvions aurifères;

b) cession d'immeubles domaniaux d'une superficie excédant 10.000 hectares;

c) concession de la jouissance d'immeubles domaniaux, si leur superficie excède 25.000 hectares et si

la concession pour plus de trente ans.

6. Pour déterminer le maximum de superficie prévu aux paragraphes qui précèdent, il est tenu compte

des cessions ou concessions de biens domaniaux dont le cessionnaire ou le concessionnaire a bénéficié

antérieurement dans la même province. La totalisation n’a pas lieu, si la nouvelle cession ou concession a

pour objet des biens dont la superficie n’excède pas deux hectares et si elle est faite à titre onéreux, aux

conditions générales et suivant le tarif prévu par les règlements sur la vente et la location des terres. Elle n'a

pas les règlements sur la vente et la location des terres. Elle n'a pas lieu, non plus, si les terres hors du

périmètre des circonscriptions urbaines, qui font l'objet de cessions ou de concessions prévues au par 4, sont

situées à 10 kilomètres au moins des terres de même nature antérieurement cédées ou concédées.

7. Tout acte accordant une concession la limitera à un temps déterminé, renfermera une clause de

rachat et mentionnera les cas de déchéance.

8. Un relevé des cessions et concessions gratuites accordées en application des

par. 3 et 4, ainsi que les concessions de mines, accordées par application du 2ème alinéa du par. 1 est inséré

dans le rapport sur l'Administration du Congo belge présenté aux Chambres".

ANNEXES

LES CONSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO iv

16. Le contingent de la force publique est fixé annuellement par décret.

17. (Loi du 10 août 1921) " La justice civile et la justice militaire sont organisées par décret. Les officiers

du ministère public exercent leurs fonctions sous l'autorité du ministre des colonies, qui peut donner

délégation au Gouverneur Général. "

18. (Loi du 11 juillet 1951)

* 1. A l'exception des cas prévus par décret, les magistrats de carrière ne peuvent être nommés à titre

définitif qu'après avoir été désignés provisoirement pour une période de services effectifs dont la durée ne

peut excéder trois ans.

* 2. Les magistrats de carrière sont nommés définitivement par le Roi, pour un seul terme de vingt-trois ans

de services effectifs.

Ce terme est, à leur demande, porté à vingt-sept ans de services effectifs ou jusqu'à l'expiration de leur

60ème année. Toutefois, en aucun cas, la carrière des magistrats ne pourra se prolonger au-delà de leur

65ème année d'âge. Le terme pour lequel les magistrats de carrière sont nommés définitivement comprend

le temps de services effectifs accomplis par eux en qualité de magistrat à titre provisoire ou dans tout autre

service que la magistrature.